Безмонетный период. Так называемый «безмонетный период» XII, XIII и части XIV вв. в истории русского денежного обращения представляет очень странное, необычное явление. Уже обращение денария протекало на меньшей части страны, чем предшествовавшее обращение дирхема. На значительной части территории Руси для этого времени совершенно отсутствуют какие-либо находки монет.

После прекращения притока монет с Запада основной формой металлического обращения повсюду на Руси стало обращение крупных «неразменных» слитков. Оно, естественно, имело особый, ограниченный характер, находя применение лишь в очень крупных платежах. Вероятно, слитки гораздо чаще покоились в сокровищницах и в тайниках, чем находились в рыночном движении; поэтому и одиночные находки их редки, чего не скажешь о кладах. Эта форма денег сама по себе может свидетельствовать как о высокой степени концентрации богатства в ту пору в руках правящей верхушки, так и о возникновении в условиях феодальной организации общественного производства особых форм производственных отношений и общественного обмена.

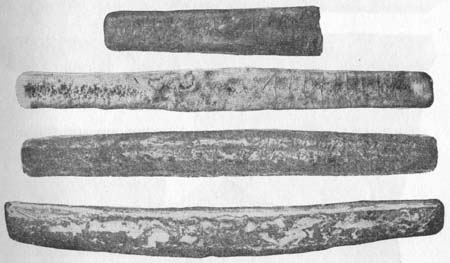

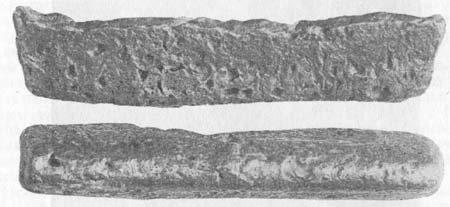

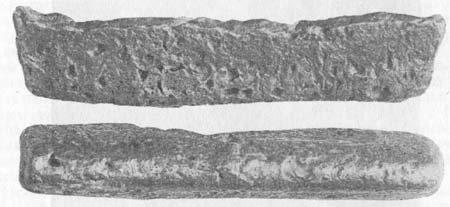

Рис. 36. Киевские слитки XI–XIII вв.

Гривны-слитки. Характерные для обращения на юге домонгольской Руси, но заходившие и на север, так называемые киевские гривны XI–XIII вв. — шестиугольные литые бруски серебра — имеют устойчивый вес около 160 г. Известны клады, состоявшие только из таких слитков, и клады, в которых вместе с киевскими были и другие. Полуторапудовый Тверской клад 1906 г. содержал различные украшения и гривны разного типа, в том числе более ста киевских. Одиночные гривны встречаются в составе сокровищ, включавших различные драгоценности. Из монет, датирующее значение которых особенно важно, вместе с киевскими слитками в кладах встречены только немногие византийские монеты от второй половины XI до середины XII в. Обращение слитков на юге как бы шло по пятам обращения дирхемов. Его пресекло татаро-монгольское нашествие.

На севере гривна получила форму бруска — палочки большего веса (новгородская гривна, около 200 г). Известны и другие разновидности гривен северного веса; таковы встречающиеся главным образом в кладах Приволжья так называемые «ладьеобразные» слитки того же веса. Особый вес и вид имеют «литовские» гривны-палочки более мягкого очертания, чем новгородские, и с поперечными или косыми широкими вмятинами.

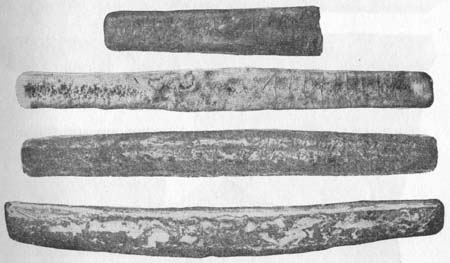

Рис. 37. Новгородские гривны XIII–XIV вв. и половинный обрубок гривны с выцарапанной надписью «Ониськова». На целой гривне нарезки, выражающие потерю металла при плавке.

Новгородский слиток удерживался в обращении до XV в. Так же как киевские, новгородские гривны не встречены в кладах с куфическими дирхемами и даже с европейскими денариями: они приходят на смену монетам.

Помимо разного веса и различной формы, следует отметить очень существенное различие между киевским и новгородским слитками. Если эволюция и становление формы и веса второго прослеживаются довольно четко на обильном местном материале, то форма первого, уже связанная с вполне устойчивым весом, возникает как-то внезапно, ничем не подготовленная в предшествующем периоде. Название слитков «киевские» по всей вероятности соответствует основному центру их производства; однако некоторые разновидности формы (слитки плоские и горбатые) позволяют предполагать, что литье их могло производиться и в других центрах Южной Руси.

Рис. 38. Литовские гривны.

Летопись сохранила упоминание о Волынском князе Владимире Васильковиче, по приказу которого в 1288 г. были перелиты в слитки драгоценные сосуды его сокровищницы. Это могли быть датируемые второй половиной XIII в. слитки особой формы, которые по месту нескольких находок получили условное название «черниговских». Имея вес новгородских слитков, они по своей ромбической форме имеют нечто общее с киевскими и представляют как бы промежуточный, переходный тип. Непременным признаком этих слитков служит то, что оба конца у них всегда бывают скованы, что придает им порою неряшливый вид.

Рис. 39. «Черниговская» гривна.

Особенность новгородских слитков, вовсе не свойственная киевским, — присутствие на многих из них какого-либо выцарапанного имени. Эти одиночные надписи наносились на заказанные изделия в мастерских ливцов. Профессия ливца, который одновременно был и уполномоченным от государства весцом серебра, что может указывать на определенные требования и в части грамотности, засвидетельствована летописями. Сам «притяжательный» характер этих надписей, называющий множество разных имен, позволяет объяснить их как деловые записи ливцов. Как и чеканка монеты в позднейший период, литье слитков производилось лишь время от времени, своего рода «сессиями», во время которых ливец в условиях определенного контроля со стороны государства встречался с заказчиками — владельцами «сырого» серебра. (Вероятно еще в то время возник производственный термин «передел» — от «делать», а не «делить», удержавшийся на русских монетных дворах до начала XX в.). Нужно было как-то отмечать принадлежность изготовленных слитков определенным заказчикам, что было, как мы увидим, необходимо.

Кроме надписей, встречаются на этих же гривнах ряды процарапанных поперечных черт, обычно кончающихся наклонной. Это тоже своеобразное письмо, имеющее сугубо деловой, производственный характер, но выражающее чисто арифметические понятия.

Гривны всегда отливали в открытые формы, именно поэтому у них только верхняя плоскость застывала более или менее гладко, тогда как боковые стороны, образовавшиеся внутри земляной формы, — всегда пористые. Следовательно, форма сама по себе не могла ограничивать количество, а тем самым и вес залитого в нее металла. При разливании его непосредственно из тигля в несколько форм перелив и недолив сказались бы на весе слитков; последний же выравнен до такой меры, что делается несомненной определенного рода дозировка металла, выливавшегося в каждую форму. При этом на сотнях сохранившихся гривен нет никаких следов послеотливочного выравнивания их веса путем удаления излишка или пополнения — доливки (на части новгородских слитков последняя наблюдается как наиболее поздний прием совсем иного назначения).

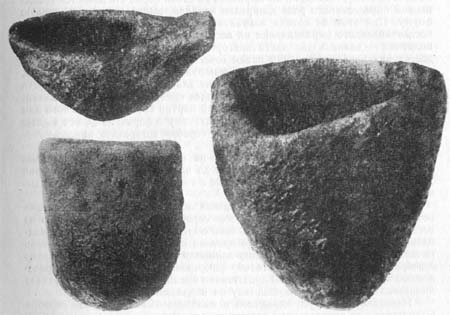

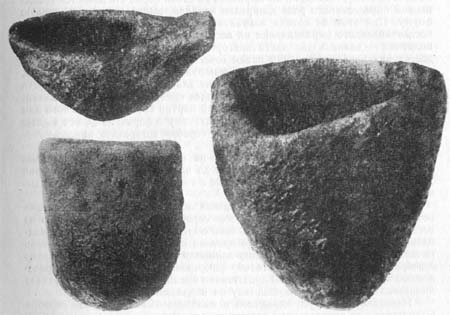

При раскопках в Новгороде были обнаружены так называемые «льячки», т. е. своего рода «разливательные ложки» для жидкого металла. Емкость некоторых из них точно соответствует массе одного новгородского слитка. При переработке более или менее крупной партии сырого серебра того или иного заказчика ливец мог произвести разливку в формы из одного и даже нескольких больших тиглей, а остаток серебра возвратить владельцу — до следующего передела.

Рис. 40. Плавильный тигель и льячка из раскопок последних лет в Новгороде и маленький тигель из раскопок 1951 г. в Саркеле- Белой Веже.

При выполнении малых заказов — на один-два слитка — дозировка металла, быть может, производилась и до плавки по весу серебра — сырья для каждого слитка, в маломерном тигле и с «походом» на угар, предугадываемый ливцом.

Упомянутые выше нарезки на слитках объясняются как обозначения потери веса — разницы в весе «сырого» серебра до плавки и отлитого из него слитка, выраженной как часть веса сырья (седьмая, восьмая, двенадцатая и т. п.). Для более позднего времени известно, что вопросы потерь металла при его плавке постоянно занимали денежные дворы и «падеж» серебра после его плавки тщательно фиксировался. Слиток с его определенным числом нарезок как бы представлял именно то серебро, которое было принесено заказчиком; к последнему он и должен был вернуться.

Поскольку для Руси первичной и наиболее обычной формой серебра были монеты, то определенные количества одинаковых монет могли служить мерой веса и ценности ранней гривны-слитка, а слиток в свою очередь становился мерой ценности определенного числа монет и мерой количества их. По-видимому, именно таким образом складывался сложный комплекс понятий, связанных с гривной: гривна — вес, гривна серебра, гривна кун, хотя, как отмечалось выше, сколько-нибудь длительное обращение гривен-слитков одновременно с кунами-монетами не установлено. Процесс превращения накопленного запаса серебра в гривны, вероятно, имел весьма интенсивный характер как в южной, так и в северной Руси.

Мелкие платежи. Для времени от середины XII до XIV вв. ни в многочисленных кладах слитков, ни вне их какие бы то ни было монеты на Руси не известны. Место металлических малых платежных единиц во внутреннем обращении ограниченно, и только до известной меры могли занять некоторые виды наиболее единообразных по своей природе товаров, как это хорошо известно в отношении шкурок пушного зверя. В областях охотничьего промысла ими выплачивались подати и различные поборы — {главным образом белкой).

Изучение денежного обращения безмонетного периода представляет особые трудности. В памятниках письменности этого времени сохраняется терминология, сложившаяся ранее на основе обращения и смены различных иноземных монет, и наблюдается развитие гривенно-кунной системы в сторону обособления местных особенностей счета. Происходило увеличение количества гривен кун в гривне серебра — по крайней мере местами. Появляются и новые платежные понятия, например мортки. Прекратившие свое физическое существование малые платежные единицы прошлого упоминаются по-прежнему, как будто они стали арифметическими величинами, своего рода платежными коэффициентами. В отношении одного из видов реальных платежных ценностей — пушнины — это известно совершенно достоверно и засвидетельствовано документами (правда, несколько более поздними): платеж, выраженный в рублях, фактически производился шкурками белки, почему и указывалось иногда их количество, приравнивавшееся к рублю. Но куны, резаны и другие платежные единицы XII–XIII вв. все еще остаются для нас загадкой. Как и прежде, куны не перестают быть деньгами, но они не монеты, сделанные из металла.

Учение о «кожаных деньгах», которое смело подставляло под платежные термины любых древних летописей и актов защищаемые им лоскуты меха и кожи, в применении к этому трудному периоду долго выглядело наиболее убедительным [1]. Когда за несколько лет до начала чеканки собственной монеты в Новгороде летопись сообщает, что в 1410 г. новгородцы «начаша торговать промежи себе лобци гроши литовскими и артугы немецкими, а куны отложиша», как не сравнить это с воспоминаниями Г. де Ланнуа о его пребывании зимой 1412–1413 гг. в Новгороде, где, по его словам, мелкими деньгами служили «головы» белок и куниц? (Небольшой хронологической неувязке придавать значение не приходится: мемуарист мог отобразить то, что ему рассказывали о сравнительно недавнем прошлом Новгорода).

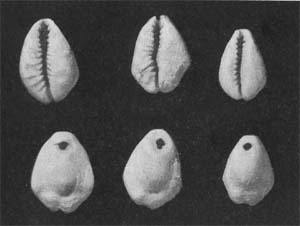

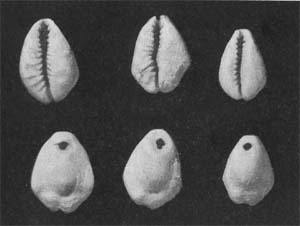

Рис. 41. Раковины каури. Из раскопок в Псковской области. Бескурганный могильник XI–XII вв. близ дер. Осминенка Печерского района.

[1] Сами сторонники теории кожаных денег на такое ограничительное применение их теории не согласны, они настаивают на древнем, исконном характере «кредитного» обращения Древней Руси.

Сообщения разных летописей о начале обращения монеты в Новгороде и в Пскове не говорят о том, что вместе с кунами были «отложены» и векши (или белки). Последние, действительно, и позже служили платежным средством. Монетами были заменены куны. В то же время эти сообщения и некоторые другие документы позволяют до какой-то меры уравнять между собою куну и мортку. В одном случае после упоминания куны имеется разъяснение «еже есть морд куней», «еще есть мордки куные», в другом — «оставиша торговати кунами мордьками куньими»; а о псковичах в аналогичном случае сообщается, что, заведя серебряные деньги, — они «мортки оставиша».

Следует еще отметить, что многочисленные сообщения летописей XII–XIII вв. о рыночных ценах и различных платежах постоянно упоминают в неразрывном единении слиточное серебро и малые единицы — куны и векши (белки), присоединяя иногда и мордки, но не содержат никаких намеков на сколько-нибудь условный характер ценности малых единиц. Даже в тех случаях, когда из-за неурожая или по другим причинам цены катастрофически возрастали, это единство платежной системы заметным образом не нарушается — так, как можно было бы ожидать при наличии в ней знаков денег, не имевших никакой внутренней стоимости.

Обогатившие нашу науку замечательными открытиями планомерные и грандиозные по масштабам раскопки последних лет в Новгороде, который всегда считался главнейшим центром «кожаного» обращения, обнаружили больше ста тысяч превосходно сохранившихся изделий из кожи — целых, частей и обрезков, но не дали решительно ничего хотя бы сколько-нибудь напоминающего кожаные деньги в любом из их предполагаемых видов. А ведь считается, что кожаные деньги составляли платежные знаки самого низкого достоинства. Таковы же итоги раскопок, ведущихся в Пскове, Старой Ладоге и на Белоозере. Уже только это побуждает обратить особое внимание на изучение всех особенностей товарно-денежного обращения и реального денежного хозяйства Древней Руси XII–XIV вв. в части малых платежных единиц

Недавно в публикациях одного из участников новгородских раскопок В. Л. Янина были высказаны интересные соображения о платежной роли некоторых весьма массовых и притом предельно «стандартизованных» изделий древнерусской промышленности, распространение которых как бы идет по стопам монетного обращения предшествующей поры. Янин имеет в виду волынские шиферные пряслица, неоднократно встречавшиеся даже в кладах вместе со слитками, а также хорошо известные стеклянные браслеты и бусы. Но возможен, помимо этого, и еще один путь поиска и предположений — хотя бы в области уяснения сущности некоторых платежных единиц северозападной Руси.

Выше упоминались capita martarorum — «головки куниц», платежи в которых засвидетельствованы строго деловым документом — договором 1269–1270 гг. Более чем через сто лет в Новгороде, по словам де Ланнуа, деньгами все еще служили testes des gris et des martres, т. е. «головки белок и куниц». Если воздержаться от «прямолинейного» понимания и считаться с исконной образностью русской речи, легко согласиться, что к этим понятиям, выраженным на латинском и французском языках, ближе всего русская мордка, «мордкуней». Понятие caput — «головка» — в нем вполне выражено.

Рис. 42. Волжская «ладьеобразная» гривна XIV в.

В археологических комплексах северо-западной Руси XII–XIII вв., включая новгородские и псковские раскопки, как и в более ранних археологических находках, неоднократно были встречены раковины Cypraea moneta (каури). В погребальных комплексах Псковской земли они занимают место кун-монет; в некоторых случаях они были обнаружены даже в виде своего рода кладов. В северо-восточной Европе и на Руси отдельные экземпляры их были отмечены даже в кладах куфических и западноевропейских монет. Эти изящные маленькие раковины размером в небольшую сливу с незапамятной древности в течение тысячелетий транспортировались на огромные расстояния с островов Индийского океана, где имеются их месторождения, проникая в Африку, Азию и Европу; знали их Античный мир и Северное Причерноморье. Известно, что в Африке и в Азии они тысячелетиями служили платежным средством. Археологи и этнографы знают их в Сибири и среднем и верхнем Поволжьи. В России свое товарное значение они дольше всего сохраняли в сибирской торговле — до начала XIX в., но трудно сказать, как рано русские купцы взяли в свои руки снабжение народов Сибири этим традиционным для нее товаром.

Русский народ хорошо знал эти миниатюрные раковины; иначе он не создал бы для них столько областных названий — ужовка, жуковина, жерновок (жерновка) и одно из наиболее употребительных — змеиная головка. Легко заметить, что все приведенные названия являются образными и определяют предмет лишь ассоциативно. Есть основания усматривать такую же образную природу интересующих нас древнерусских терминов, дошедших до нас в русских словах, по-латыни и по-французски, и поставить вопрос о платежной роли каури в безмонетный период денежного обращения северо-западной Руси

http://lib.rus.ec/b/297500/read